Stadt im Dunst

Januar 2019. Aktuelle Nachrichten „überholen“ gerade den einen oder anderen bei seiner Reiseplanung. Die Lage wird aus den verschiedensten Gründen bei einigen Destinationen prekärer. Wir waren vor ein paar Jahren in Bangkok und konnten bei teils schönem Wetter noch Kilometer-weit sehen. Im Januar 2019 ist der Smog derart stark, dass die Silhouette der Stadt mehr und mehr in diffusem Dunst verschwindet und die Gesundheitsbelastung der Menschen, hauptsächlich durch Feinstaub, dramatisch zunimmt. Für einen Touristen, der sich nur ein paar Tage dort aufhält, wird der Feinstaub nicht gleich zum Gesundheitsproblem. Vergnügen wird es dennoch nicht, wenn er kaum die Hand vor Augen sieht. In solchen Ballungszentren ist die Problematik nicht neu, allein es fehlt an globalen, nachhaltigen Lösungen.

Besuchen Sie die Welt …

2019. Eigentlich heißt es in dem Song von Geier Sturzflug aus dem Jahr 1983 „… Europa, solange es noch steht“. Solange es noch geht soll hier die Bedeutung von „noch zugelassen wird“ implizieren. Immense Ströme von Tourismus werden an manchen Orten zum Problem ernannt bzw. als Problem erkannt und veranlassen zu diversen Maßnahmen. Noch vor ein paar Jahren freuten sich Kommunen über jeden Gast, der Geld in die Region brachte. Heute gibt es an immer mehr Reisezielen – bekannte Sehenswürdigkeiten aller Art – Besucher-Kontingente.

Dieser Trend macht nun auch nicht mehr vor Städten halt. Hallstatt plant gerade eine Begrenzung des Tourismus durch Kontingentierung. Venedig hat sich eben die Erlaubnis geholt, Eintritt für Tagestourismus zu verlangen. Letzteres ist sicher auch dem prosperierendem Kreuzfahrt-Tourismus gezollt. Die gewaltigen schwimmenden Hochhäuser spucken innerhalb kurzer Zeit tausende Menschen aus, die die Stadt verstopfen, aber wenig Wertschöpfung bringen, da sie am Schiff weitestgehend versorgt sind. Das ist wirklicher Massentourismus. In Wien denkt man – auch ohne Kreuzfahrtschiffe – angeblich darüber nach, wie man mit Attraktionen in den Randbezirken zukünftig die Touristen-Massen vom 1. Bezirk wegbringen könnte. Man will im Zentrum am liebsten „elitären“ Tourismus etablieren, wie auch immer der definiert werden soll. Die „Massen-Touristen“ mit einer traditionellen Manufaktur im 23. Bezirk am Besuch des Stephansplatzes hindern? Wie soll das gehen? Der Stephansdom steht nun mal an seinem Platz …

Pixel oder dpi?

Lebensnotwendig im wahren Sinn sind sie nicht, in unserer Gesellschaft der Digitalisierung bekommen sie jedoch immer mehr Bedeutung. In der analogen Welt der Künstler und Grafiker waren und sind die geometrischen Formen und Farbkästchen wichtiges Lehr- und Gestaltungsmittel. Bedrohung wie in dem Hollywood-Film „Pixels“ aus dem Jahr 2015 sollten sie wohl nicht werden. Der Film bezieht sich auf die pixeligen ersten Computerspiele und deren Protagonisten, die als Invasion wie Außerirdische über die Erde hereinbrechen, und ist für meinen Geschmack ganz witzig inszeniert. Will man etwas mit Fotos anstellen, werden die Quadrate immer bedeutender und zu wenige davon werden zum Problem.

Wenn man professionell mit digitalen Bildern arbeitet und Druckprodukte erstellen will, ist man schneller mit unzureichender Bildauflösung konfrontiert als man glaubt. Nämlich dann, wenn es um dokumentarisches Bildmaterial geht, das nicht von Fotografen kommt, sondern von Artikel-Autoren und aus deren Umfeld. Da gibt es große Unterschiede im Verständnis der Materie. Manch einer glaubt, wenn das Bild am Computer in 9 x 3 cm Größe gut aussieht, wird man doch im Magazin oder Buch eine Doppelseite damit schmücken können. Nicht verwunderlich, dass man mitunter auf Unverständnis stößt, wenn man um höher aufgelöste Daten bittet.

Ich höre gelegentlich, das Bild habe ja 300 dpi (dots per inch); ppi (pixel per inch) wäre im Fall einer Bilddatei übrigens der treffendere Maßbegriff. Das stimmt, 300 ppi sind der Richtwert für druckfähige Auflösung eines normalen Farb- uder Graustufenbilds. Dieser Wert ist aber ohne Größenangabe des Bilds unbrauchbar. Ein Bild mit 4 x 3 cm Größe und 300 ppi ist eben nur in maximal dieser Größe (+ etwas Spielraum) druckfähig. Das gilt grundsätzlich. Nun kann man natürlich Bilder hochskalieren, also vergrößern und die Pixelanzahl erhöhen. Das geht bei sehr geringen Abmessungen schon mal nicht besonders gut, weil zu wenige Details vorhanden sind und auch bei größeren Dateien nur bedingt. Als Richtwert gelten hier etwa 200 Prozent der Originalgröße. Die Software versucht dabei so gut wie möglich, zwischen angrenzenden Pixeln Zwischenwerte zu erzeugen, was heutzutage schon relativ gut gelingt.

Übrigens verwechseln manche MP (Megapixel) mit MB (Megabyte). „Die Datei hat ja 3 MB, das muss doch reichen ...“, höre ich gelegentlich. Die MB zeigen die Speicher-Datenmenge auf dem Computer an, das ist nichts Neues. Diese für ein Bild benötigte Speicher-Datenmenge kann aber sehr deutlich schwanken, mit sehr unterschiedlichen Auflösungsdaten. Ein mittelmäßig komprimiertes JPG-Bild mit 2 MB kann eine relativ hohe Auflösung aufweisen, PSD-, BMP-, TIF- oder PNG-Dateien hingegen sind wenig bis überhaupt nicht komprimiert. Bei gleicher Datenmenge (MB) ist also deutlich bis „dramatisch“ weniger Auflösung (MP) vorhanden.

Um dpi (ppi) und Größe festzustellen, muss man das Bild allerdings in einschlägiger Software öffnen. Einerseits aufwändig und andererseits für Laien nicht sehr praktikabel. Vor einiger Zeit habe ich für einen Auftraggeber einen einfachen Schlachtplan entwickelt, wie die technisch unbelasteten Mitarbeiter beim Dateneingang schon mal grob vorprüfen können. Hier kommen also die Pixel ins Spiel. Windows und Apple „Verwaltungs-Software“ zeigt ohne Aufwand die Pixel von Bilddateien gängiger Datenformate an. Die Gesamtanzahl des Flächenmaßes, die sogenannten Megapixel (MP, Millionen Pixel), ist schon mal hilfreich. Angezeigt bekommt man in der Regel aber Breite x Höhe; z. B. 4000 x 3000 Pixel ergeben schon mal ganz passable 12 MP. Dieser Pixel-Wert ist ein tatsächlicher Wert, der sich auf die Maßeinheit inch (1 inch = 2,54 cm) bezieht, also eine Relation zur linearen Dimension beinhaltet. Klingt jetzt nicht einfach, ist es aber in der Umsetzung: Der Laie nimmt die 4000 x 3000 Pixel, setzt jeweils von rechts nach zwei Stellen ein Komma, und erhält jetzt mit 40,00 x 30,00 ein Maß, das man als mögliche Darstellungsgröße in Zentimeter heranziehen kann. Es entspricht allerdings bei dieser Größe einer Auflösungsqualität von 254 dpi (vom inch-Wert abgeleitet). Wer es ganz genau wissen möchte, kann das dann auf 300 dpi umrechnen (hier gerundet 34 x 25 cm). Klaro?

Rauschende Bilder

Ein Thema, mit dem ich immer wieder konfrontiert bin, hier ohne Anspruch auf technisch perfekte Definitionen kurz angerissen. In einem Fotografie-Forum las ich vor einiger Zeit einmal, dass Aufnehmen im RAW-Format Unsinn sei, weil die Fotos grauenvoll rauschen. Das stimmt von Grund auf einmal, wobei es erst unter schwierigeren Bedingungen aufgenommen „grauenvoll“ zu nennen wäre, z. B. mit relativ kleinen Bildsensoren, hohem ISO-Wert und/oder unter schlechten Lichtbedingungen. Unscharf sind die „rohen“ Fotos zu allem Übel auch noch. Das Speicherformat JPG verarbeitet die auf dem Sensor angekommenen Bildinformation zu einem je nach Kameramodell mehr oder weniger „optimierten“ Bild, das sofort verwendbar ist. Das Bild wird mit heute leistungsfähigen Algorithmen glattgebügelt, geschärft, farblich optimiert und so gespeichert. Das hat aber Vor- und Nachteile. Normal drucken, posten auf Social Media, senden per Mail oder was auch immer ist damit jedenfalls sofort möglich.

Hat man aber komplexere Nachbearbeitung der aufgenommenen Bilder im Sinn, sieht die Sache schon anders aus. Eine wunderschöne Aufnahme bei Sonnenschein, alles schön bunt, doch der Himmel ist etwas blass. Das Blau möchte man verstärken, dreht daher ordentlich an den Korrekturreglern, um das Ganze dann großformatig belichten/drucken zu lassen. Oje, im Himmel kommt es zu Stufenbildung des Blauverlaufs und sogenannten JPG-Artefakten, da der vom JPG-Verfahren geglättete Himmel durch die Verstärkung und Abdunkelung keinen fließenden Übergang mehr verkraftet. Oder weil das JPG stark komprimiert und immer wieder geöffnet, korrigiert und gespeichert wurde. Oder der Tonwertumfang des Fotos ist trotz automatischer Gegenlicht-Korrektur unbefriedigend und man möchte auch partiell eingreifen. Bei dunklen Bildteilen hat man durch die JPG-Glättung jedoch schon viele Details verloren. Dort wirkt alles etwas „verschmiert“.

Mit einem RAW-Konverter führt man alle Korrekturen am Urbild aus. Selbst kleine Retuschen wie Sensor-Staubpartikel sind vielfach mit einem Klick beseitigt. Sind nun alle gewünschten Maßnahmen durchgeführt, stellt man final je nach Ausgabewunsch den Grad der Rauschreduzierung und Schärfe ein. Richtig, eine entsprechende Rauschminderung ist genauso möglich, wie es die JPG-Automatik durchführt, nur kann man hier den Grad steuern. Und nachher verlustfrei gespeichert (TIF, JPG2000), ist spätere Nachbearbeitung viel besser möglich, ohne störende Artefakte. Und nicht zuletzt kann man das RAW-Bild in anderer Größe oder Grundbearbeitung auf Basis der Urdaten immer wieder neu ausgeben. Die RAW-Korrekturen sind non-destruktiv. Sie sind in einer separaten Datei gespeichert, da die RAW-Datei nicht überspeicherbar ist, und können jederzeit angepasst werden. Zum Archivieren für Profis gibt es darüber hinaus noch das digitale Negativ (DNG). Hier werden die ebenfalls non-destruktiven Korrekturinfos direkt in die Bilddatei gespeichert. Das verlustfreie JPG2000 scheint sich übrigens nicht recht durchgesetzt zu haben. Die weitere Komprimierungsrate gegenüber verlustfrei komprimierten TIFs fällt wohl zu gering aus.

Nachtrag 2022: Es gibt inzwischen immer mehr Tools und Filter für renommierte Programme, teilweise „KI-unterstützt“, die auch JPG-Artefakten zu Leibe rücken und diese oft erheblich reduzieren können, ohne die Detailschärfe zu eliminieren. Das ist besonders hilfreich, wenn man Bilder, die nur relativ klein und mit Artefakten zur Verfügung stehen, hochskalieren möchte oder muss. Die Resultate sind in der Tat meist beachtlich und ein wirklicher Fortschritt. Für Webanwendung ist inzwischen noch ein neues, von Google entwickeltes Format dazugekommen: WEBP. Dieses spielt in der Liga des verlustbehafteten JPG und soll bei geringerer Dateigröße bessere Qualität bieten.

E-Bike am Berg

September 2018. Das E-Bike ist an sich eine geniale Entwicklung, die primär zur großen Freude der Wirtschaft in den vergangenen Jahren voll eingeschlagen hat und seine Erfolgsgeschichte wohl noch fortsetzen wird. Zur Freude auch derer, die (wieder) gewisse Mobilität bzw. Erweiterung in ihrem Bewegungsradius erlangen. Freude hat offenbar ebenfalls eine vielfach junge Klientel, die diese Unterstützung zum Erklimmen der Bergstraßen nutzt, aber eigentlich gar nicht nötig hätte. Und da gibt es noch den MTB-Pionier, der schon Jahrzehnte an den Gardasee zum Mountainbiken kommt und nun, in seinen 80er Jahren, auf die Unterstützung des Motors zählt, um weiterhin das herrliche Gebiet um den See zu erkunden. Wie auch immer, jeder soll und kann das für sich selbst entscheiden.

Etwas differenzierter kann man das tatsächlich beim E-Mountainbiken betrachten. Wir haben die Entwicklung während der vergangenen Jahre en passant am Gardasee, dem Dorado für betont sportliche Mountainbiker vorwiegend deutscher Provenienz, beobachtet. Anfangs waren es noch vorwiegend weniger erprobte Partnerinnen, die so bergauf mit ihren „Marathonmännern“ mithalten konnten. Durch die Leistung der E-Antriebe hatten nun allerdings bald die Sportler das Nachsehen, wenn sie sich denn antreiben ließen. Heute, knapp vor den 2020ern, sind bereits sehr viele junge Paare mit E-Mountainbikes unterwegs. Der sportliche Anspruch hat sich also stark verändert. Fluch und Segen für den Tourismus und für manche Strecken. Durch die Möglichkeit, leichter auf den Berg zu kommen, hat sich damit die Zielgruppe maßgeblich erweitert. Dazu kommt das Problem vor Ort, nämlich, dass viele der „MTB-Quereinsteiger“, die nun leicht hinauf kommen, nicht wirklich „downhill-affin“ sind, was besonders für unbefestigte Wege gilt. Im günstigsten Fall sind sie nur im Weg – bereits des Öfteren erlebt … Offenbar bedenken viele nicht, dass sie wieder hinunter müssen und das eben nicht überall auf Asphalt tun können.

Dennoch muss man gelegentlich schmunzeln, wenn man z. B. die Konversation unterwegs belauscht. Traf man früher an Rast- oder Aussichts-Punkten auf (meist deutsche) „MTB-Profis“, so drehte sich das Gespräch um die Komponenten ihrer High-end-Fullies und mit zunehmendem Carbon-Einsatz das geringe Gewicht. Im September 2018 musste ich bei einem kurzen, steilen Pfadabschnitt absteigen. Oben auf der Kuppe sah ich bereits zwei MTBler, die sich unterhielten. Näher kommend bemerkte ich zuerst, dass sich beide auf ein E-Bike stützten, und kurz darauf verstand ich, worum es in dem Gespräch ging. Einer erklärte gerade enthusiastisch, welch leistungsfähigen Akku er habe und wie genial smart seine Steuerung sei. Das Gewicht, um einige Kilo höher als das unmotorisierter Bikes, ist kein Thema, jedenfalls solange der Akku funktioniert.

Bei meiner nächsten Zählung rechne ich am Gardasee mit einem Überhang der E-Mountainbikes. Zum Glück fahren tatsächlich viele nur auf den bekanntesten Routen. Wählt man etwas abgelegenere Tracks, oder solche mit reichlich Höhenmetern wie den Tremalzo – noch, denn die Tour übersteigt derzeit die Akkukapazität um einiges, wenn man in Riva startet –, dann findet man kaum E-Bikes. So wird sich die Mountainbike-Kultur auch am Gardasee mehr oder weniger rasant weiter ändern. Mit der „Generalsanierung“ der zuvor kurzweiligen, mit kleinen Schikanen versehenen Ponalestraße (siehe separaten Kommentar dazu) oder dem Bau der spektakulären Eisenkonstruktion des Radwegs von Riva nach Limone entspricht die Kommune dem Trend zum Massentourismus.

Die Qual der Nichtwahl – Kapitel 1

Ich bin wie wohl die meisten Mountainbiker kein Techniker, resp. Fahrrad-Mechaniker. Nicht ganz ungeschickt, habe ich mich aus „realistischen“ Gründen mit der Materie soweit vertraut gemacht, dass ich die meisten Wartungsarbeiten für den Fahrbetrieb selbst vornehmen kann. Aufwand (Aufsuchen der Werkstatt, Wartezeiten) und Kosten sind dabei nicht unwesentliche Faktoren. Luftgefederte Gabel und Dämpfer zerlege ich allerdings nicht. Was ich jedoch gewagt habe, ist der Aufbau von Laufrädern. Nicht aus lauter Lust und Tollerei, sondern Anlass-bezogen. Und das war so: Irgendwann auf Bike-Urlaub habe ich beim Wechsel der Bremsbeläge zufällig festgestellt, dass beim Hinterrad ein leichter Seitenschlag vorhanden ist, der noch dazu variiert, je nachdem, ob der Reifen mit Luft gefüllt ist oder nicht. Zunächst dachte ich mir noch nicht viel dabei und die nächste Tour sollte auch schon wieder starten. Kurz, den Aufenthalt am Gardasee hat die Felge noch ein paar Tage überstanden.

Zurück in der Kellerwerkstatt ließ mir das Problem keine Ruhe. Nachdem ein Zentrieren durch zuvor erwähntes Phänomen zu mangelndem Erfolg führte, begann ich zu grübeln und recherchierte auch ein wenig. Nun ging es an die Ursachen-Suche: Das Bike auf den Boden gestellt, zur Seite geneigt und leichten Druck auf die Achse ausgeübt, also Seitenlast auf die Felge. Oh, die Felge gab sehr leicht nach und ein seitliches Wegdrücken um Zentimeter war ohne große Anstrengung möglich. Das kann nicht sein, dass eine Felge so wenig Seitenstabilität hat. Andere Felge geprüft: OK, lässt sich nicht biegen, auch bei starkem Druck nicht. Was war da los? Ich hatte keine Vorstellung über die mögliche Ursache, zumal einerseits die Speichen alle gespannt und stabil waren und andererseits an der Felge keine Beschädigung sichtbar war.

Also die Felge ausbauen, Reifen, Schlauch und damit zusätzlichen Druck entfernen und noch einmal die Seitenstabilität testen. Natürlich unverändert … Besorgnis-erregend. Jetzt gab es nur noch eine Möglichkeit, nämlich das Felgenband zu entfernen und nachzusehen, ob da noch etwas lauert … was, konnte ich mir aber noch immer nicht vorstellen. Korrosionsspuren entdeckt – und da war sie, die Ursache: Risse im Felgenbett, die in der schwarz eloxierten Oberfläche relativ gut zu sehen waren. Zuerst entdeckte ich sie an der Schweißnaht der Felge – in sehr bedenklichem Umfang –, um gleich darauf festzustellen, dass das Felgenbett von Speichenloch zu Speichenloch über den gesamten Umfang gerissen war. Es handelt sich hier um eine moderne Hohlkammer-Felge, die also zwei durchgehende Flächen hat. Bei einer einfachen Felge würde ein Reißen diese sofort unbrauchbar machen.

Ich hatte von kollabierenden (seitliches Wegknicken) Felgen gelesen, allerdings ohne diesen Zusammenhang, und schon mal mit einer komplett weggebogenen einfachen Felge bei einem alten Jugendrad zu tun gehabt. Letztere hatte ich ausgebogen und -geklopft, zentriert und auch für den Betrieb mit Felgenbremse wieder voll funktionstüchtig gemacht. Die Hohlkammerfelge scheint aber den Verbund der Hohlkammer für ihre Steifigkeit zu benötigen. Im Nachhinein betrachtet war ich froh, dass das Rad gehalten hat, denn die Risse an der Schweißnaht hatten bereits ein bedenkliches Ausmaß. Ersatz musste her! Ein Blick auf Portale einschlägiger Anbieter von Ersatzteilen und es war schnell klar, dass die Auswahl an Fegen für 26 Zoll Räder verschwindend gering war. Warum nun das?

Das Full Suspension Bike von Trek mit den Bontrager Felgen (Marke gehört ebenfalls zum Trek-Konzern) hatte ich 2013 gekauft. Kurz darauf begann der „Boom“ der „Twentyniner“, 29 Zoll Laufräder. Kurz darauf dachten sich die Hersteller aus, dass man auch noch eine Zwischengröße, 650B genannt mit 27.5 Zoll Laufrad-Größe, einführen könnte. Für kleinere Menschen waren die 29er vielleicht doch etwas zu groß? Hätte man es da nicht doch bei den 26ern belassen können? Nein, der Markt muss „belebt“ werden. Heute müssen Komponenten für 28er Treckingräder, 29er, 27.5er und 26er Mountainbikes vom Handel vorgehalten werden. Dazu kommen dann noch Kindergrößen. Die 26er wurden nun auf längere Sicht leider dem Aussterben preisgegeben.

Gut, fertige Felge Fehlanzeige! Vertrauensverlust ignoriert und bei Trek/Bontrager nachgesehen: man hat die Herstellung von Kompletträdern dieser Größe ganz eingestellt. Die Lauffläche allein war zwar noch erhältlich, doch plus Speichen und Werkstattkosten eine nicht so günstige Lösung. Da mir die asymmetrischen Felgen von Bontrager gefielen, durchsuchte ich den Gebrauchtmarkt, in der Hoffnung, dass viele auf die neuen Radgrößen umsteigen. Kurz: Ich wurde fündig und beschloss, mich „einzudecken“ und erstand zwei Paar. Ich wollte mir gleich eine Ersatzgarnitur bereitlegen, denn die zukünftige Verfügbarkeit scheint höchst ungewiss. Da mein Bike ansonsten in tadellosem Zustand ist, kommt für mich ein Wechsel vorerst nicht in Frage.

Zwei Felgen waren allerdings nicht fahrfertig. Da die Nabe und die Speichen der defekten Felge noch in Ordnung waren (Nippel sicherheitshalber erneuert), beschloss ich, diese gleich neu aufzubauen. Anleitungen zum Zusammenbau sind im Web leicht zu finden, wenngleich das Ganze nicht so einfach ist, wenn man es noch nie probiert hat. Und es ist gut zu wissen, worauf man generell achten muss, und das Prinzip zu verstehen. Einmal ist immer das erste Mal. Und ich hatte ja meine „Muster“. Fazit: gelungen, bisher noch keine außerordentlichen Vorkommnisse! Jetzt habe ich also zwei Garnituren und eine weitere Lauffläche in Reserve. Die Seitenstabilität prüfe ich nun – vielleicht etwas paranoid geworden – von Zeit zu Zeit.

In Qual der Nichtwahl – Kapitel 2 habe ich Schlüsse aus meinen Recherchen gezogen: wie sieht der Mountainbike-Markt (ohne Motor) aus meiner Sicht heute aus …

Die Qual der Nichtwahl – Kapitel 2

Die Überlegungen zu diesem Beitrag stellte ich zu einem Zeitpunkt an, als Mountainbike-Hersteller gerade Bikes mit nur noch 1 Kettenblatt und 11 Zahnkränzen hinten auf den Markt brachten. Der Übersetzungsbereich (Entfaltung) reduzierte sich damit deutlich. Details dazu später. Wie in Teil 1 zu diesem Thema bereits erwähnt, habe ich ein paar Ersatzteile für mein 26er Fully „eingelagert“, bei denen mir die Verfügbarkeit nicht mehr gesichert scheint. Ich möchte das Gerät noch einige Zeit fahren. Verschleißteile werden hoffentlich noch ein paar Jahre verfügbar sein. Warum soll man die „Handels-Trends“ mitmachen, wenn man mit seinem Bike zufrieden und nicht über 1,9 Meter groß ist? Auch wenn sich angebliche Erkenntnisse ändern – hier geht es ja nicht primär um Sicherheit.

Nun zu den technischen Änderungen der vergangenen Jahre – seit ich mein Bike 2013 kaufte. Für Erwachsene gibt es also jetzt 4 Fahrrad- bzw. Laufradgrößen, die „alten“ 28 Zoll Trecking-/Tourenräder, Mountainbikes in 26 Zoll und die „neuen“ in 27.5 Zoll (650B) und 29 Zoll (Twentyniner). 29er kamen zuerst auf den Markt. Man stellte dann fest, dass die Radgröße für kleinere Menschen vielleicht doch nicht ideal ist? Es folgten die 27.5er. Hätte man es da nicht einfach bei den 26ern belassen können? Hätten nicht 28er Laufräder statt der 29er gereicht? Für die Industrie scheint der Wechsel – Maschinenumstellung – heute nicht mehr das Thema zu sein. Der Kunde, zumindest der Hobby- oder Freizeit-Biker, hat da jedenfalls kaum die Anforderungen gestellt.

Was bedeutet das für die heutige Mountainbike-Familie? Fährt die Frau ein 27.5er, weil sie etwas kleiner ist, und der Mann ein 29er, haben sie noch 28er für Alltagsfahrten, muss man schon mal 3 Schlauch- und Reifengrößen vorhalten. Zugegeben, ein „Hühne“ mit 1,90 Metern auf einem 26 Zoll Bike mit endlos langer Sattelstütze sah schon „interessant“ aus. Kleinere Räder machen das Bike etwas „nervöser“, verzeihen damit weniger Fehler, machen das Gefährt im Gegenzug dafür wendiger. Jeder entscheidet, was ihm lieber ist, allerdings zukünftig nur noch zwischen 29 und 27.5 Zoll, wobei viele 27.5er als „Damenbikes“ verkauft werden …

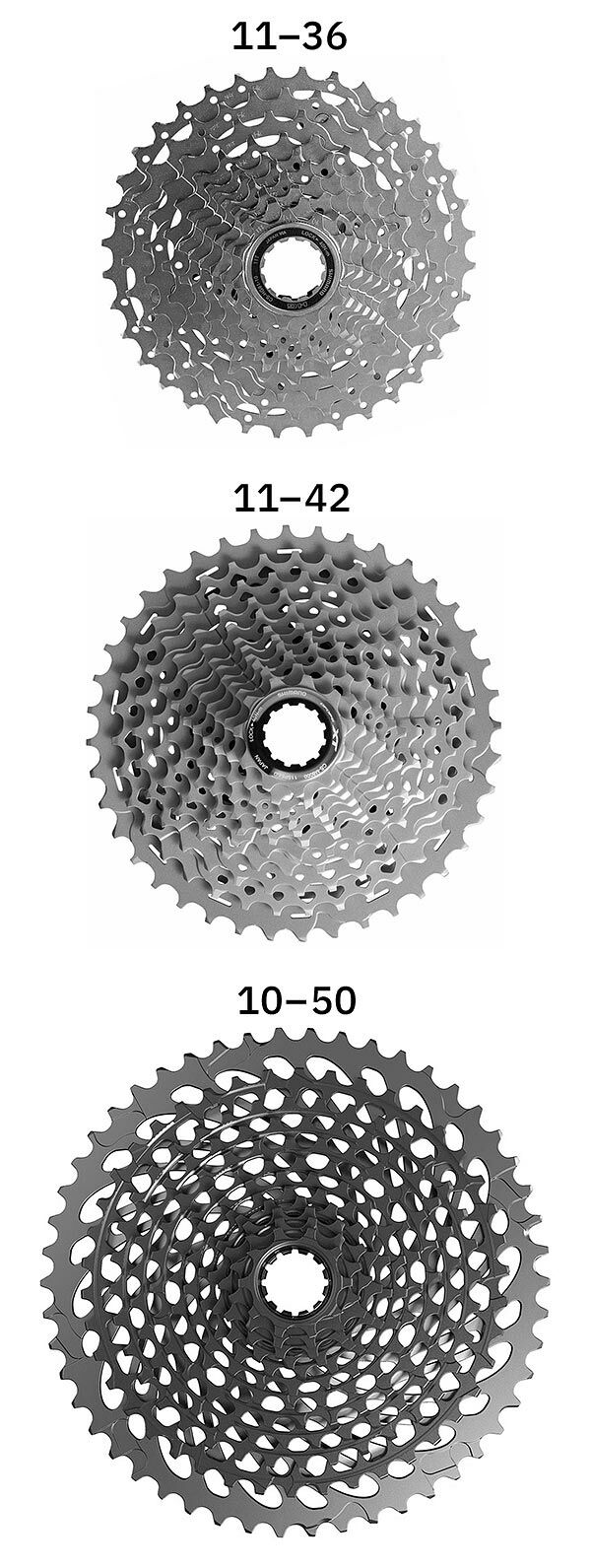

Geht es an die Komponenten, auch Verschleißteile wie die Kette, wird es kompliziert. Anteil hat da natürlich auch die technische Entwicklung, der man sich nicht verschließen kann, z. B. Erweiterung der Zahnrad-Kassetten. Mehr Zahnräder bei faktisch nicht zunehmender Gesamtbreite bedeutet engeren Stand und die Notwendigkeit schmälerer Ketten. Mein erstes Mountainbike hatte 8 Zahnkränze, das zweite 9 und das Trek-Fully nun 10, Standard sind heute mindestens 11 und im hochpreisigen (noch?) Segment bereits weitgehend 12. Das größte Ritzel hat da schon 50 Zähne, im Gegensatz zu meinem größten Kettenblatt mit 40! Die 12-fach-Kassette mit 10-50 verlangt dem Umwerfer schon einiges ab.

Mit der Entwicklung der 12-fach-Kassette wird die Sache aber fragwürdig – wie gesagt immer für Amateure und Hobbybiker gedacht. Und zwar in der Auslegung der Komponenten: Erklärtes Ziel dürfte das Weglassen des vorderen Umwerfers gewesen sein. Der Wettkampffahrer kann sich auf eine Schaltung konzentrieren – sicher zweckmäßig. Nachteil: Die Schrägstellung der Kette nimmt zu, was zu höherem Verschleiß führt. Die Materialien müssen hochwertiger sein, was sich auch im Preis niederschlägt. Außerdem muss der hintere Werfer einen deutlich erweiterten Größenbereich bewältigen. Bei Wettkampfteams ist das kein Thema, für Hobbybiker schon, denn sie werden mehr oder weniger dazu „verurteilt“, auch diese neu ausgelegten Bikes zu kaufen.

Die Zwischenphasen der Entwicklung waren besonders ungünstig. Anfangs reduzierte man vorn die Kettenblätter auf zwei, was bei 10-fach-Kassette eine deutliche Reduzierung der Entfaltung (Über-/Untersetzungsbereich) zur Folge hatte. Das war natürlich unbefriedigend und man entwickelte also die 11-fach-Kassette. Damit konnte man wieder ein annähernd entsprechendes Verhältnis schaffen. Nun wollte man die vordere Schaltung eliminieren, also nur noch ein Kettenblatt. Derartig ausgestattete Bilkes kamen einige auf den Markt, wurden gekauft und die Biker stellten fest, dass die Entfaltung deutlich reduziert war. Es kam die 12-fach-Kassette auf den Markt. Wer sein hochwertiges Bike nun umrüsten wollte, musste noch mal tief in die Tasche greifen und muss zukünftig mit teureren Verschleißteilen rechnen. Ist das wirklich nötig?

Wie sieht es 2019 aus? Die Entfaltung der 1 x 12 Technik kann nur fast mit der 2 x 11 mithalten, die wiederum etwas unter der von 3 x 10 liegt. Die Kosten unterscheiden sich aber markant, zumindest derzeit. Die Mehrheit der Bikes ab dem mittleren Preissegment werden heute mit 12 Ritzeln angeboten. Höherer Verschleiß bei deutlich höherem Preis. Einige Hersteller haben gerade noch ein paar 2 x 11 Modelle im Programm, für mich unter Berücksichtigung der verschiedenen Aspekte für Hobbyfahrer im Gegensatz zu 1 x 12 akzeptabel. Vermutlich wird es die 2-fachen Kettenblätter bald nicht mehr geben, so wie 3 x 10 Kassetten praktisch nicht mehr (standard verbaut) zu bekommen sind. Was kommt noch? Lassen sich die Hersteller wieder etwas Anderes einfallen? Entwicklungen in der Materialkunde und Technik schön und gut. Hier kommt der Verdacht auf, dass der Wirtschaftsfaktor eine größere Rolle spielt als der technische Fortschritt zum Nutzen der Kunden. Wie es momentan aussieht, verlagert sich der Massenmarkt in Richtung E-Bikes und da ist noch Entwicklungspotenzial in alle Richtungen vorhanden.

Passiert hier wie in vielen Lebensbereichen eine Polarisierung? Unmotorisiert wird mehr für Profisport entwickelt, das Klientel der Nichtprofis, das nicht in Richtung E-Bike-Markt abwandert, schrumpft und wird im Angebot nicht mehr berücksichtigt?

Update: Mitte 2019 gibt es so gut wie keine fertigen Bikes mehr (ich checke meist Fullys, Allmountain-fähig, also Downhill-Spaß ohne Profi-Ambitionen) mit 2-fach-Kettenblättern und 11-fach-Kassette. Gute 12-fach-Kassetten kosten noch ein Mehrfaches der 10er oder 11er; Gefahr höheren Verschleißes inklusive – trotz besserer Materialqualität, ohne die der hohe Preis nicht einmal gerechtfertigt wäre! Beispiel: eine gute 10-fach-Kassette von Shimano kostet um die 50 Euro, eine 12-fache von Sram (Standardausstattung eines Fullys um ca. 2.500 Euro) ca. 170 Euro. Bessere 12er können auch über 350 Euro kosten (Stand 06/2019) ...

Ich sprach mit einem Amateur-Rennradfahrer über das Thema im Allgemeinen. Die Situation mit Komponentenverfügbarkeit (nicht nur auf Kassetten und Kettenblätter beschränkt) gibt es im Rennradsport auch, er ist ebenfalls nicht zufrieden mit der Marktsituation. Und in dem Fall geht es um Bikes so um die 10.000 Euro!

Update 2022: Am Rande bemerkt, fahre ich noch immer mein 26er Fully und bin zufrieden. Rahmen für die Direktmontage eines Umwerfers für Kettenblätter (wie bei meinem Trek) gibt es nicht mehr. Allerdings funktioniert mein „altes“ Hardtail mit Shimano XT Ausstattung noch immer hervorragend mit der Schellenmontage des Umwerfers. Bei der Preissituation hat sich nicht viel geändert, die Verschleißteile der 12-fach Schaltungen sind kaum günstiger geworden und die „neue Weltmarktsituation“ lässt das auch nicht erwarten. Marktbereinigungen könnten sogar dazu führen, dass manche Ersatz-Komponenten, die noch für viele in Umlauf befindliche Bikes verwendet werden, schneller vom Markt verschwinden, als gut ist. Aber hoffen wir das Beste ...

Erleben oder fotografieren

Ein ewiges Thema, das besonders auf Reisen eine Rolle spielt, da viele den Fotoapparat – heute auch das Mobiltelefon – ständig im Anschlag haben. Verhindert das bildliche oder filmische Dokumentieren der Situation das Erleben? Grundsätzlich würde ich das aus eigener Erfahrung ohne Zögern mit JA beantworten. Dann kommt gleich ein JA, ABER … Erlebnis ist nicht gleich Erlebnis. Besondere Stimmungen, Empfindungen, die oft nur einen Moment anhalten, sind im nächsten Augenblick verpasst und können nicht zurückgespult werden. Ist das potenziell zu Erlebende jedoch ein visuelles Motiv, ist es umgekehrt. Gesehen ist da meiner Meinung nach zu wenig und zu schnell vergessen. Und mit schönen Fotos kann man ja ebenso andere erfreuen, beeindrucken, oder Anreiz zur Reise schaffen.

Eine Geparden-Familie streift entspannt wenige Meter neben dem Weg durch die Savanne und posiert anschließend noch in etwas größerer Entfernung für die Fotografen. Wenn man auf dem Dach des Andenzugs sitzend stundenlang an steilen Abhängen entlangschaukelt, dass einem zeitweise der Atem stockt, ist es vielleicht besser, man „genießt“ das nicht allzu sehr und ist mit dem Fotografieren etwas abgelenkt. Hat man es mit einer statischen Situation zu tun, kann man beides, den herrlichen Ausblick über die Golden Gate Bridge in der Abenddämmerung auf sich wirken lassen, nebenbei auf den Infrarotauslöser drücken und den Moment mit einer Langzeitbelichtung festhalten, oder mit mehreren ...

Damit sehe ich überwiegend Vorteile für das Fotografieren, wenn man denn eine ausgeprägte Neigung dazu hat. Man kann später die Farben verblassender Erinnerung jederzeit wieder auffrischen. Wenngleich ich tatsächlich den Finger auch mal vom Auslöser abziehe oder die Kamera in der Tasche lasse. Gut daran täten vielleicht auch manche Selfie-Fotografen. Man hört immer wieder von mitunter sogar tödlichen Unfällen und sehr gefährlichen Situationen, in die sich diese Aktionisten dabei bringen. Aber auch ein Profifotograf kann auf der Jagd nach DEM Fotomotiv (tödlich) verunglücken. Die Frage, die sich schließlich noch stellt, ist, wieviel Aufwand und damit Aufmerksamkeit dem Dokumentieren eingeräumt wird. Da gibt es einen großen Spielraum, der sich in Qualität, Quantität, Inszenierung, Risiko oder worin auch immer äußert.

Apropos Risiko: Es kommt doch gelegentlich vor, dass einem die Entscheidung abgenommen wird. Nämlich, dann, wenn Fotografieren nicht erwünscht oder gestattet ist. Das betrifft oft Menschen, die gar nicht gern sehen, fotografiert zu werden, was beispielsweise in islamischen Ländern zu erheblichen Problemen für den Fotografen führen kann. Spätestens dann, aber sowieso generell, sollte man das Persönlichkeitsrecht unbedingt respektieren. Bei militärischen und teilweise behördlichen Einrichtungen gibt es in den meisten Ländern deutliche Restriktionen. In manchen Museen sollte man sich auch auf das Erfassen der Objekte mit Augen und Gedächtnis beschränken. Hier und da kann man sich selbst einfach grundsätzlich die Frage stellen, ob denn alles fotografiert werden muss und heutzutage noch viel wichtiger: das Posten im Internet ist eine Entscheidung, die man sich sehr gut überlegen sollte.